« A la ligne, feuillets d’usine » : l’appel de Ponthus

À quoi bon (?) pourrait-on se dire. À quoi bon pousser un cri au milieu du vacarme des machines ? Un cri, c’est pourtant ce que Joseph Ponthus adresse comme un défi à l’enfer du travail à l’usine agro-alimentaire, avec son livre À la ligne, feuillets d’usine. Un récit autobiographique trop rare sur le monde ouvrier. Une œuvre comme un pavé jeté dans le rouage d’une machine, comme un hommage à ces femmes et ces hommes qui s’épuisent sur les lignes de production.

Ce témoignage qu’il présente sur la vie ouvrière en ce début de XXIe siècle étonnera son lecteur si celui-ci n’a jamais mis un pied dans ce monde déshumanisé qu’est le travail à la ligne de production. Loin, très loin du rêve de la « start-up nation » tant martelé à qui veut l’entendre et où le règne du tertiaire occulte les autres secteurs d’activité ; ce livre nous rappelle avec force qu’il existe encore en France une classe ouvrière, et notamment celle des ouvrier·e·s d’usine.

De khâgne à l’abattoir

Passé par hypokhâgne et khâgne, J. Ponthus devient travailleur social à Nancy puis en banlieue parisienne, où il co-écrit en tant qu’éducateur avec quatre jeunes de la banlieue de Nanterre un premier livre Nous… la cité, publié aux éditions de la découverte en 2015. La même année, il quitte l’Île-de-France et s’installe avec sa femme en Bretagne. Faute de travail en tant qu’éducateur spécialisé, l’auteur s’inscrit en agence d’intérim où on le redirige rapidement à l’usine agro-alimentaire. Ponthus devient alors un ouvrier intérimaire comme les autres, noyé dans la masse des travailleurs, mais avec une particularité : son « bagage » littéraire.

Je n’y allais pas pour faire un reportage

Encore moins préparer la révolution

Non

L’usine c’est pour les sous

Un boulot alimentaire

Apollinaire, Dumas, Marx, pour la littérature, ou encore Trenet, Barbara et Brel pour la musique. En les introduisant par citation, l’auteur s’aide de ses références pour construire par moment son propos et les fait apparaître comme des compagnons de lutte qui l’aident à tenir.

Face à la difficulté du quotidien, l’écriture devient rapidement sa bouée, son tuteur pour redresser l’échine. Car Ponthus n’est à priori pas de ce monde, il n’est pas de ces manutentionnaires et autres opérateurs de production. L’usine est un endroit qu’il ne connaît qu’au travers de ses lectures sur le prolétariat, mais en somme rien de concret. Ce travail ouvrier, il va le découvrir d’un bloc comme

une violence vécue dans son corps, dans sa chair : le froid, les cadences de l’usine, le grondement des machines, la solitude face à la ligne.

Comme une chute dans un monde, c’est rapidement et dès les premières pages que se noue l’enjeu principal de ce livre : porter un témoignage. Le quotidien de Ponthus est son moteur créateur. Entre deux journées de labeur, il pose par écrit qu’il vit et réussi le tour de force de transformer son « expérience » ouvrière en analyse critique de sa condition prolétaire.

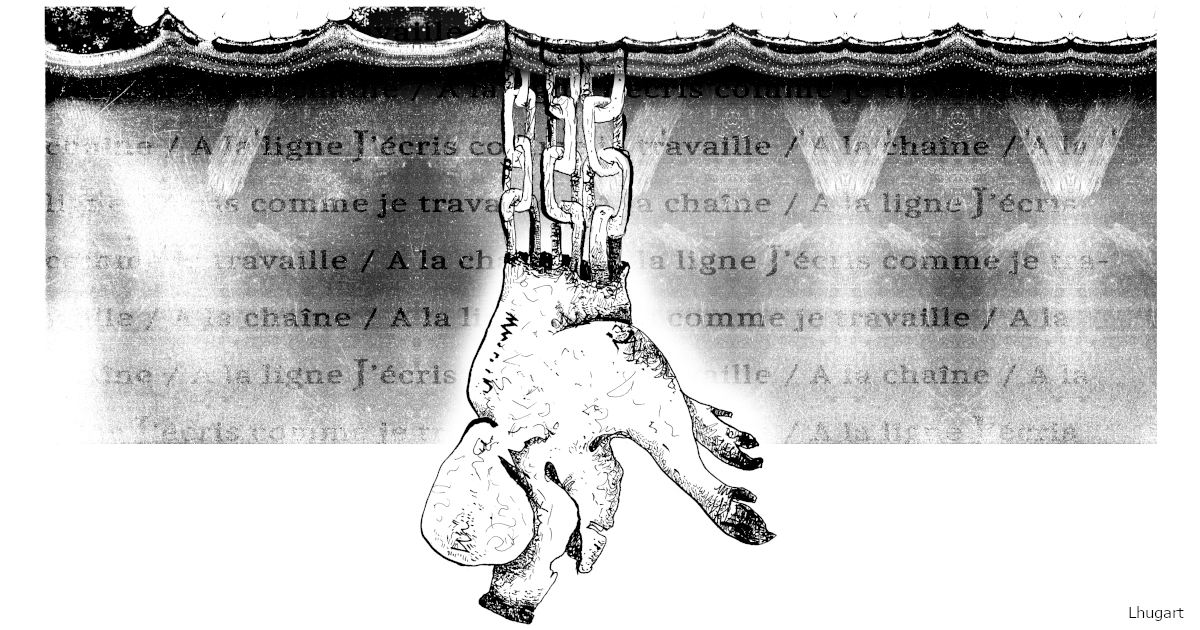

C’est dans un style affirmé que l’auteur nous livre son lot journalier : J’écris comme je travaille / A la chaîne / A la ligne. L’usine, apparaît comme un mot qui résume tout, qui rythme la vie. Qu’il pleuve, qu’il neige, ou que le soleil frappe au dehors, l’usine demeure le seul décor : bruyante, mécanique et froide.

Il y travaille d’abord la crevette, différents crustacés, puis des poissons de toutes sortes qui passent alors sur la ligne de production, et les même gestes encore : trier, encaisser, empaqueter. Sous ses mains des chimères, des grenadiers, des bulots, du tofu, autant de matières premières à quantité industrielle qui se transforment comme un inventaire à la Prévert sous sa plume une fois rentré. Et la volonté tenace de retranscrire les sensations, les idées, les colères ou les petits événements de la journée sur le clavier. Un quotidien précaire réglé en trois huit intérimaire, voué à être missionné au bon vouloir de l’agence et du travail disponible.

Puis viendra le temps de l’abattoir, où de son témoignage précis et disons chirurgical, apparaissent des images d’enfer. De son premier jour où la description de son poste de travail inviterait le lecteur à privilégier au prochain repas le bouillon de légumes au pavé de rumsteck, on frôle l’abstraction. Groins, pattes, tripes, cornes, et lambeaux de-ci de-là, et une vision de l’animal dépouillé de ses parties non nobles, accessoires. Du sang, beaucoup, partout, et une odeur de mort dont il aura du mal à se défaire. À son arrivée, l’auteur se voit attribuer la tâche primaire de nettoyer les excréments et le sang des bêtes à une échelle industrielle que l’on ose pas imaginer.

Cette industrie semble annuler toute réflexion sur le travail à accomplir : pousser, scier, charger des carcasses encore et encore pour chaque ouvrie·r·e, tel·le·s des damné·e·s, recommençant leur tâche sans fin chaque jour. Avec ce sentiment que tout cela doit se passer comme ça, et que le malheur de ces ouvrier·e·s ne se résume qu’à un simple fatalisme. Les cadences et le rythme infernal à tenir prennent le dessus, l’habitude s’installant, Ponthus émet cette hypothèse : finalement, ce boulot n’est peut être pas pire qu’un autre.

De l’opposition travail / temps libre

En posant cette voix intérieure à l’écrit, l’auteur déplace son action dans le temps et crée ce recul nécessaire à une prise de conscience. Le temps libre et le temps de travail tiennent lieux d’enjeux cardinaux dans le déroulé de son récit. Cette opposition de forces, d’une part mentale (temps d’écriture) ; et de l’autre physique (travail à la ligne), tend à cerner les enjeux de l’expression même de l’exploitation ouvrière. Apparaît en filigrane un mot, une théorie, qui nous ramène au début du siècle dernier et que l’on croyait disparue : le taylorisme. Ou comment asphyxier le travailleur, la travailleuse, par la cadence de production et ne pas lui permettre de penser son action dans le présent, tel Charlie Chaplin serrant des boulons dans Les Temps Modernes, et dans l’après, au moment du repos, où le corps et l’esprit épuisés ne peuvent plus analyser le travail effectué.

Ce livre-témoignage produit un double effet important : il crée une porte d’entrée pour le lecteur qui n’a jamais connu l’expérience de l’usine, et une fenêtre d’observation pour l’ouvrier/lecteur sur sa propre condition. Lire ce récit autobiographique opère le transfert de l’individuel au collectif : reconnaître dans l’autre sa condition propre est la clé « révolutionnaire » de ce genre d’œuvre.

Lire ce témoignage contemporain nous renvoi directement à plusieurs problématiques d’actualités sur les questions liées d’une part à la production et d’autre part au travail. Penser les quantités industrielles de matières premières produites (souvent à l’autre bout du monde) pour être transformées chaque jour dans les usines, à quel prix et pour quelle consommation, nous renvoie directement à la manière dont le capitalisme agit, aussi bien au travers de nos corps au travail que dans nos assiettes et dans nos estomacs. D’autre part la pénibilité, la perte de sens, la précarité et la faible rémunération de ces métiers de « premiers de cordée » sont tout autant d’expériences, de sensations et d’injustices vécues souvent individuellement. Mais une fois partagées, elles nourrissent le sentiment du collectif à qui reconnaît en l’autre un frère, une soeur, un père ou une mère. Un témoignage qui brise la solitude ouvrière et comme un appel de l’intérieur, le regretté Ponthus ouvre l’idée/possibilité à chacun·e de témoigner à son tour, depuis sa position ouvrière et prolétaire de faire entendre la voix des Invisibles.

N.B. : Pour aller plus loin vers l’histoire de la production littéraire prolétaire, un livre de Jacques Rancière La Nuit de prolétaires, archives du monde ouvrier (1981, Fayard)

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :

ARTICLE SUIVANT :