Violence révolutionnaire et mythe politique : ce que Georges Sorel nous dit des gilets jaunes

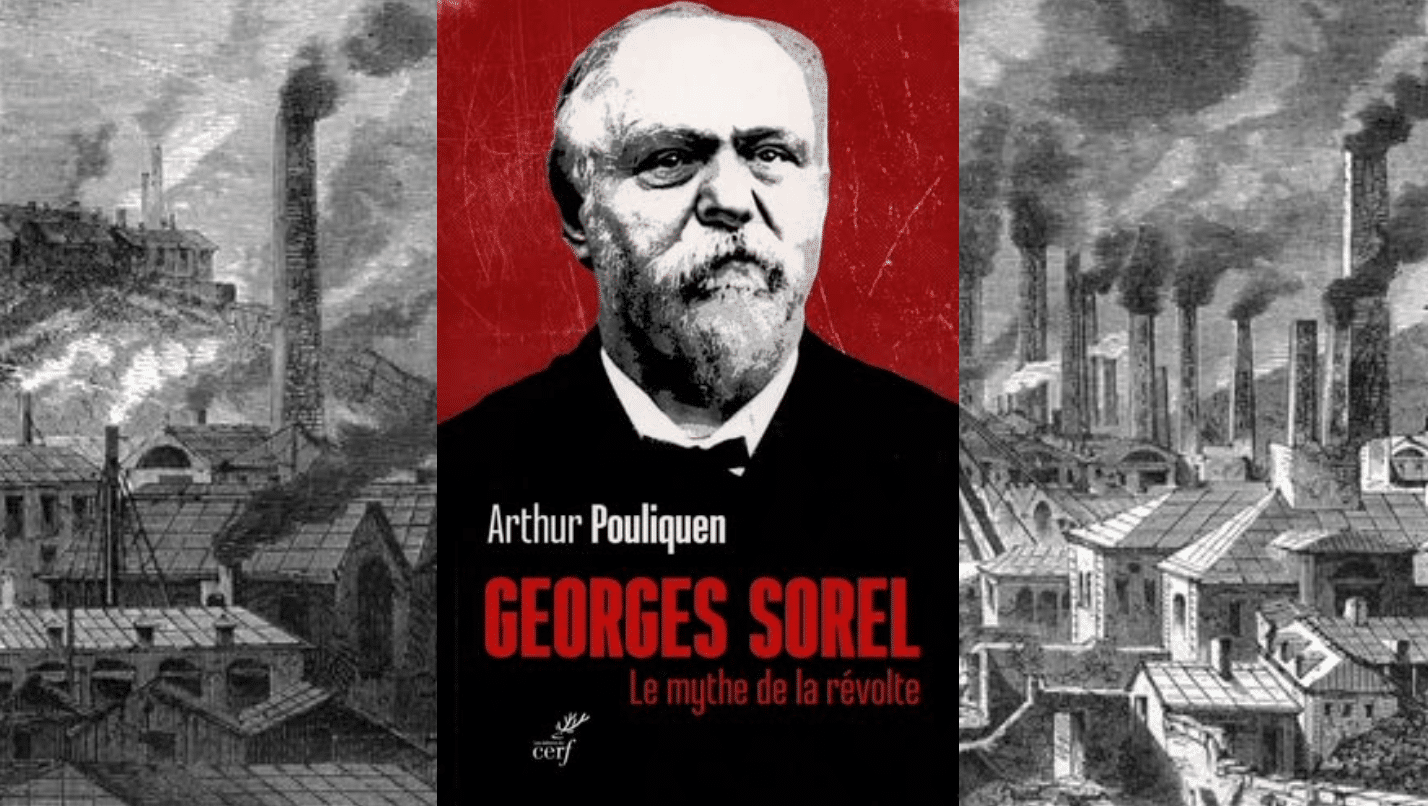

Entre marxisme hétérodoxe et errements nationalistes, l’œuvre de Georges Sorel, haut fonctionnaire français devenu théoricien politique majeur de la fin du XIXe siècle, demeure aujourd’hui méconnue. Dans un livre sorti l’an dernier, « Georges Sorel, le mythe de la révolte », Arthur Pouliquen, docteur en science politique, réactualise la pensée complexe de ce personnage pour le moins ambivalent

Article initialement paru dans le numéro 37 du Poing, paru en septembre 2023

Le Poing : Qu’est-ce qui t’a donné envie d’écrire sur Georges Sorel ?

A. P. : La première fois que j’ai lu ce nom, c’était dans les travaux de Zeev Sternell, un historien spécialiste des origines du fascisme, donc autant dire que pour moi, Sorel faisait partie de ce courant de pensée-là. Je l’ai ensuite retrouvé dans des textes d’auteurs politiques très divers : il semblait avoir une place importante dans la vie des idées de la fin du XIXe siècle. Puis je me suis intéressé à la notion de mythe en politique, et je suis naturellement revenu à Sorel. L’idée, c’était de replacer sa pensée dans le cadre de son époque. Donc je parle au moins autant de la France de ces années-là, en la comparant à celle d’aujourd’hui, que de la vie de Sorel lui-même.

C’est un personnage complexe, à la fois apprécié des révolutionnaires marxistes, et cité par Mussolini. Comment synthétiser sa pensée ?

La question de la morale et de la décadence reviennent souvent. C’est un homme angoissé par la modernité et par le progrès libéral, ce qui l’a amené à des virages idéologiques assez marqués. Cela est en partie dû, je pense, à son éducation chrétienne.

D’autre part, la question de la justice est le moteur de tous ses textes. À partir du moment où il rencontre sa femme, issue d’un milieu ouvrier, il prend conscience des inégalités et se place toujours du côté des opprimés. Ensuite, c’est fondamentalement un révolté, en guerre contre les institutions : il n’a jamais adhéré à un parti, il n’aurait jamais soutenu un quelconque système politique durable. Il est d’ailleurs fermement opposé aux structures politiques de la Troisième République. C’est peut-être pour cela aussi que, dans sa postérité, tout le monde essaye de se l’approprier, de l’extrême-gauche à l’extrême-droite.

En effet, son apport théorique est aujourd’hui disputé par tous les bords de l’échiquier politique…

Oui, c’est dû à l’aspect complexe, même parfois contradictoire, de son œuvre. Il a une pensée assez brouillonne, où il essaie de réconcilier des auteurs entre eux, comme Marx et Proudhon.

On peut donc y trouver des outils, que l’on soit marxiste, anarchiste ou royaliste, car sa critique de la République et du progrès peut aussi être interprétée de manière positive par des conservateurs.

On lui connaît certes une sympathie pour les bolcheviques à la fin de sa vie, mais au-delà de ça, il n’a pas vraiment d’héritage bien marqué. Les communistes avec lesquels il échange à cette époque-là le classent comme un révisionniste, et d’un autre côté, il se brouille avec les nationalistes. Donc tout le monde peut le récupérer, et personne à la fois : cela ajoute encore à la confusion autour de sa postérité.

Il y a une notion qui est très importante chez lui, c’est celle de mythe mobilisateur en politique. Pourquoi ce concept est toujours d’actualité ?

C’est une vision très subjective et anti-déterministe de la politique. Au-delà des conditions économiques, Sorel considère qu’il faut parler aussi aux affects, ce qui fait bondir certains marxistes.

La notion de mythe n’est pas une utopie, une représentation idéale de la société future : c’est plutôt une manière de rassembler les énergies, via un ensemble d’images et de représentations, qui permettent de créer du commun, d’agir de manière concrète par rapport à des situations données. Au XIXe siècle, ce mythe, c’était la grève générale.

Au moment des Gilets jaunes, on a pu voir des résurgences du mythe de la prise de la Bastille, qui étaient certes un peu confuses, qui n’avaient pas prétention à représenter une société future, mais qui en tout cas permettaient de se projeter dans des actions immédiates – par exemple l’envahissement de lieux symboles du pouvoir.

Justement, tu dis dans ton livre que les gilets jaunes appliquaient sans le savoir une pensée sorélienne…

Tout à fait. Il n’y a pas de sorélisme, parce qu’il n’a pas une pensée très cohérente. Par contre, pour moi, les Gilets jaunes représentent un moment sorélien dans leur nature. D’abord, ils s’organisent hors des institutions politiques, des partis, dont Sorel est un grand critique. Puis ils représentent, quelques semaines après le début du mouvement, une expression de classe assez marquée, même si non-homogène.

D’autre part, ils assument la question de la violence et ils sont radicalement tournés contre les institutions et les corps intermédiaires. Ils sont également nourris par certains mythes mobilisateurs comme la Révolution de 1789. Cela montre une certaine actualité des idées de Sorel….

La question de la violence évoquée à l’instant est elle aussi centrale chez lui…

Pour lui, la violence n’est pas un moyen mais déjà une fin en soi. Le terme de violence aujourd’hui est un grand impensé des sociétés démocratiques libérales, qui œuvrent donc à la faire disparaître. De ce fait, aujourd’hui, quelqu’un qui est violent en politique serait forcément illégitime. Dans l’idée de Sorel, la violence s’oppose à la force, incarnée par l’État qui, dans une vision weberienne, en a le monopole légitime. Il oppose cette force à la violence, pas celle gratuite ou aveugle (il est par ailleurs contre le Boulangisme), mais celle du syndicalisme révolutionnaire.

Il voit dans chaque action des syndicalistes de son époque, comme les grèves, des actes de guerre durant lesquels les travailleurs marquent leur rupture avec la bourgeoisie. C’est cela qu’il appelle violence, qu’il juge constructrice plutôt que destructrice. C’est un acte émancipateur en soi car elle incarne une rupture avec l’ordre établi et permet de prendre conscience de sa force collective.

« Georges Sorel, le mythe de la révolte », éditions du Cerf. 20 euros.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :

ARTICLE SUIVANT :